(发布日期:2017-12-10 点击次数:1971)

文章来源: 小于大夫的超声角 作者:小于大夫

脾脏是由胚胎时期背系膜(Dorsal mesentery)内的一群间充质细胞发育而成的,这些细胞最终发育成①脾脏的实质(Pulp)、以及②维持形态的结缔组织,还有③脾脏的被膜(Capsule)。而脾动脉则沿着结缔组织伸入脾脏内,发出分支到达脾脏的血窦中。

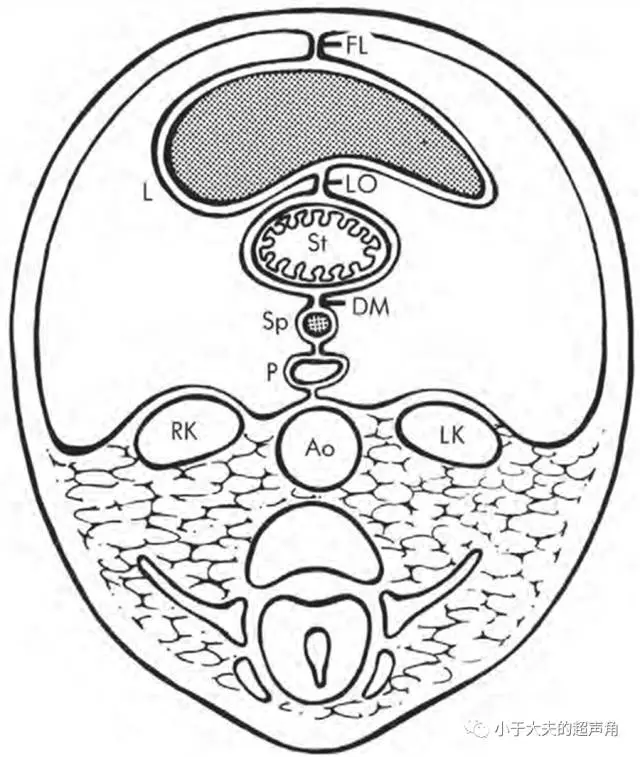

图1:4~5周:

胃(St)前方为腹系膜,后者包裹肝脏(L),并被分成两部分:肝脏前方的镰状韧带(FL)和后方的肝胃韧带(即小网膜,LO)。

胃后方为背系膜(DM),后者包裹胰腺(P)和脾脏(Sp),背系膜被脾脏分成两部分,脾脏前方的脾胃韧带和后方的脾肾韧带。

此刻,胰腺尚未迁徙至腹膜后。

Ao:腹主动脉,RK:右肾,LK:左肾。

当原始的胃开始沿着它的长轴“翻身”时(逆时针旋转90°),脾脏和背系膜伴随胃大弯而迁徙到身体的左侧。背系膜在旋转过程中,于左肾前方,逐渐与后腹膜相融合,最终形成脾肾韧带(Splenorenal ligament)。这很好的解释了“为什么脾脏作为一个腹腔内的脏器,它的血管却任性的行走于腹膜后?”的疑问,一切在起始的那一刻已成定数。

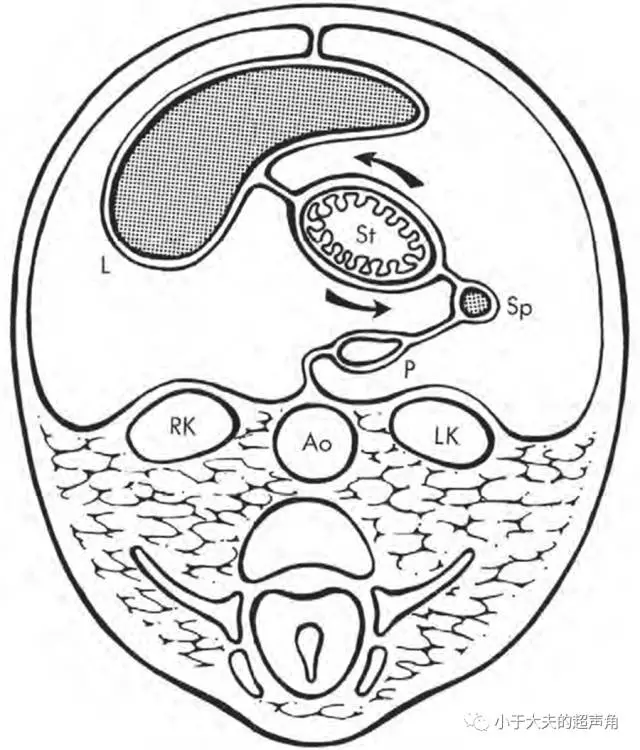

图2:8周:

胃(St)开始逆时针旋转,肝脏(L)被牵引至右侧,而脾脏(Sp)至左侧。

背系膜内包含胰腺(P)、脾脏以及脾血管,伴随着背系膜的迁移,脾脏开始与后腹膜相接触、融合,并逐渐形成脾胃韧带和脾脏的“裸区”。

如果融合过程未能完成,脾脏与后腹膜间仅以细长的背系膜相连,就会形成游走脾(Wandering spleen)。

Ao:腹主动脉,RK:右肾,LK:左肾。

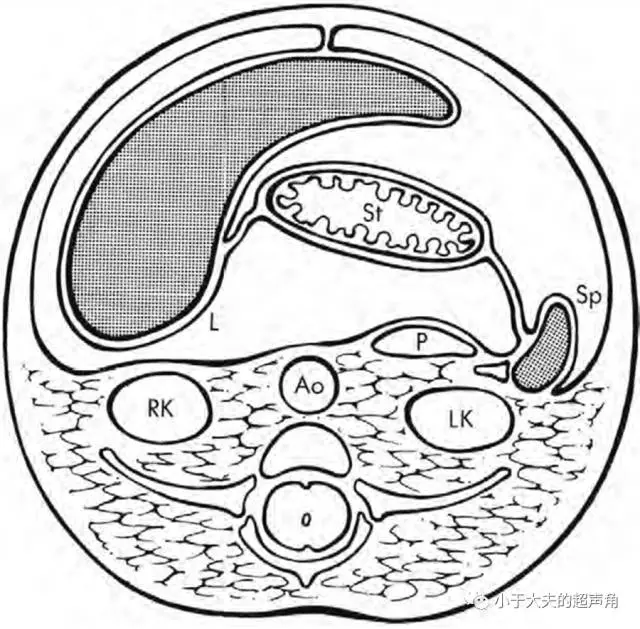

图3:出生:

背系膜与后腹膜完全融合,胰腺(P)此刻已完全成为一个腹膜后器官,脾脏(Sp)下极后方的部分被膜与后腹膜相融合。

此时,胰尾部与脾门相邻,成为一对“好邻居”,我们可以利用脾脏作为良好的声窗,来观察胰尾部的病变。

大多数的成年人,其脾脏下极后方被膜的一部分,会与左肾上极处的背系膜紧密相连(或者说被膜折返为后腹膜),而在脾脏上留下一块没有被膜覆盖的“裸区”(Bare area)。

脾脏的裸区范围个体差异较大,但一般不超过脾下极表面的50%。

在超声上,脾脏的“裸区”有何实用价值呢?

脾脏的“裸区”,能帮助我们鉴别左侧季肋区的积液,到底来源于腹腔,还是来源于胸腔。

①腹腔积液可聚集于脾脏的侧面,甚至包裹脾脏,但是无法进入脾脏后方的“裸区”;而②胸腔积液则可下探至脾脏的后方,同时还可以向内延伸至脊柱旁。PS:肝脏的“裸区”也有类似功用噢。

图4:此例为一例无“裸区”的脾脏,孤零零的脾肾韧带漂浮在腹腔积液里,如箭头所示。

图5:脾脏下极后方部分与后腹膜相融合,形成“裸区”。

图6:箭头所指处为脾脏的“裸区”,腹腔积液无法染指此处。

图7:此例脾脏下极后方与后腹膜大面积融合,以致脾脏紧贴着左肾(K),如胶似漆。

小结,利用好肝脾的“裸区”,能帮助我们快速的区分胸腹水,小伙伴们赶紧试一试吧? ^_^